原文:E. Armand「Mini-Manual of Individualist Anarchism」(1911)読みやすさのため改行を追加。

Ⅰ

アナーキストであるということは、権威を否認し、その経済的対応物――すなわち搾取――を拒絶することであり、しかもそれを人間活動のすべての領域において拒絶することである。

アナーキストは、神々も主人も、ボスも指導者も持たずに生きたいと願う。法律も偏見もなく、非法律的に。義務も集団的道徳もなく、非道徳的に。

彼は自由に生きたいのだ。自分の人生観のままに。

心の奥底では、彼は常に非社会的で、不服従で、アウトサイダーであり、マージナルであり、例外であり、不適応である。そして、自己の気質にとって不快な構成を持つ社会に生きねばならぬがゆえに、彼はその社会において異邦人として生きる。

彼が、生命を愚かにあるいは無益に危険にさらすことを避けるために、環境に対して不可避の譲歩を行うことがあったとしても――そして常にその譲歩を取り戻す意図を持っているとしても――それは彼にとって、そうした譲歩が生存闘争における個人的防衛の武器だからである。

アナーキストは、自らの人生を、できうるかぎり――道徳的にも、知的にも、経済的にも――他者のことには関わらずに生きたいと願う。搾取者と被搾取者とは関わらず、他者を支配したり搾取したりすることも望まずに。

しかし彼の人生に干渉しようとしたり、ペンや言葉によって思考を表現することを妨げようとする者があれば、あらゆる手段をもって応える用意がある。

アナーキストの敵は「国家」であり、そして個人に対する国家の締めつけを維持または永続させようとするすべての制度である。

アナーキストと、権威に基づくすべて形態の社会とのあいだでも、和解の可能性は存在しない。それが専制君主から発せられようと、貴族階級からであろうと、民主主義からであろうと変わりはない。

大多数の決定やエリートの意思によって規制されるいかなる環境においても、アナーキストと共通の土台は存在しない。

同じ理由によって、アナーキストは「国家」が与える教育、「教会」が授ける教育とも戦う。

彼は独占と特権の敵であり、それが知的秩序だろうと、道徳秩序だろうと、経済秩序だろうと同じである。

要するに、アナーキストは、他者または環境による、個人への支配や個人の搾取を含む、あらゆる政体・あらゆる社会制度・あらゆる状態の、和解不可能な敵対者なのである。

アナーキストの仕事は、何よりもまず批判である。

アナーキストは、個人の自由な展開を抑圧し、妨害し、敵対するものすべてに対して反逆の種を蒔いてゆく。

まずは、頭の中から先入観をとりのぞくこと。恐怖によって鎖に繋がれている自由の気質を解き放つこと。世間の通念や社会的慣習にとらわれない思考様式を生み出すこと。

こうしてアナーキストは、あらゆる人々に呼びかけ、社会環境の決定論に対して実際的に反逆するように促し、自らを個として肯定し、自己の内なる像を彫り出し、道徳的・知的・経済的な環境から、可能なかぎり独立した存在になろうとするよう促す。

彼は、無知な者には自ら学ぶよう促し、無気力な者には反応せよと促し、弱者には強くなれ、屈した者には立ち上がれと呼びかける。

そして、恵まれず適性に欠けた者には、自らの内にある資源をできるかぎり引き出すように、他人に頼らず生きるように促す。

この点において、アナーキズムは労働組合主義(サンディカリズム)を含むあらゆる形態の社会主義と深い溝を隔てている。

アナーキストは、あらゆる人生観の根底に個人的行為を置く。だからこそ、自らを進んでアナーキスト個人主義者と呼ぶのである。

彼は、人間を苦しめる災いが資本主義や私有財産のみに由来するとは考えてはいない。むしろ、それは人間という集合体の欠陥ある精神性に起因すると信じる。主人が存在するのは奴隷がいるからであり、神が存在し続けるのは信徒がひざまずくからにほかならない。

個人主義的アナーキストは、暴力的な革命にはほとんど関心を持たない。製品の分配方法を共産主義的、または集産主義的にする革命は、一般的な精神性の変化をもたらすことはほとんどなく、個人の解放には全くつながらないからである。

共産主義体制の下では、個人は今現在のように、周囲の善意に従属せざるを得ない存在であり続けるだろう。彼は今と変わらず、貧しく惨めなままである自分を見つける。現在の少数の小資本家の支配下にある代わりに、経済全体の支配下に置かれるようになっただけのことだ。何も彼自身の所有にはならない。彼は生産者か消費者として、共同の蓄えから少しをさしだしたり取りだしたりするだけで、自律的な存在には決してなりえないのである。

Ⅱ

個人主義的アナーキストは、(享楽の対象として人格に付随するいくつかの物の所有とは別に)生産手段に対する所有と生産物の自由な処分を、人格の自律の本質的な保障とみなすという点で、共産主義アナーキズムとは区別される。

この所有権は、社会単位(個人や夫婦、家族単位など)のニーズを満たすための土地の広さや生産機械を使用できることの可能性によって制限されるものと理解される。ただし、所有者がそれを他人に貸し出したり、それを使うために他人を自分のために働かせたりしてはならない、という条件が付く。

個人主義的アナーキストは――個人主義的搾取者として生きることをいかなる犠牲を払っても望まないのと同様に――たとえ一杯のスープ、住まい、衣服が保障されるとしても、規制の下で生きることを望まない。

さらに個人主義的アナーキストは、将来の関係を縛るいかなる制度も主張しない。彼は、あらゆる社会的な空気(国家や社会、環境、集団など)のもと、次のことを許容し、受け入れ、恒久化させ、是認し、可能にさせるものに対して、正当防衛の立場をとると主張する。

-

a. 個人が環境に従属させられ、明白に劣位に置かれること。つまり、個人が集団全体と対等に、または権力と対等に交渉できない状態にあること;

-

b. 相互扶助、連帯、連合の義務(どの領域においても);

-

c. 個人が、生産手段の譲渡不可能な所有および自らの労働の産物に対する完全かつ無制限の処分を奪われること;

-

d. 他のだれかに、労働を強いられ、その利益のために搾取されること;

-

e. 独占、すなわち個人や夫婦、家族単位がその通常の生活維持に必要な以上の財産を所有する可能性;

-

f. 国家やそれに代わるあらゆる執行機関の独占、すなわち個人間の関係における介入(中央集権者、管理者、指揮者、組織者としての役割を果たすこと);

-

g. 利息付きの貸付、高利貸し、為替差益、通貨交換業、相続制度など、その他すべての(労働を介さずに富を得る)制度。

Ⅲ

個人主義的アナーキストが「プロパガンダ」を行うのは、無視されてきた個人主義的アナーキズムの態度を明らかにするため、あるいは少なくともそれが出現しやすい知的な雰囲気を醸成するためである。

個人主義的アナーキスト同士の関係は「相互性」に基づいて成立する。「仲間意識Camaraderie」は本質的に個々人の領域のものであり、決して強制されるものではない。

彼が連帯を望む「同志」は、自らの中に生の実感を抱こうとする努力を惜しまない者であり、教育的批判のプロパガンダや、だれと関わるかという彼の選択に共感する者であり、各個人の生き方を尊重し、ともに歩み寄り、最も密接に関わる者の発展を妨げない者たちである。

個人主義的アナーキストは、型にはまった定型句や既成の文書の奴隷になることは決してない。彼が認めるのは意見のみだ。提示するのはあくまで仮説に過ぎない。目的を自らに押しつけることもない。

もし生活様式の一面において、ある方法を採用するならば、それは自分の自由や幸福、充実をより確保するためであって、決してそれによって自己を犠牲にするためではない。もしそれが自分の自律性を損なうと判断したならば、彼は修正し変革する。

彼はア・プリオリに定立された原理によって自らを支配させたいとは思わない。彼の行動規範はア・ポステリオリに、すなわち彼自身の経験にもとづいて立てられるものであり、それは決して確定的なものではなく、つねに新たな経験が示唆する変更や変容に開かれており、また環境との闘争において新たな武器を獲得する必要性にも応じるものだ——その過程においてもア・プリオリなものを絶対視することはない。

個人主義的アナーキストは、自己の行為に対し、決して自分以外の誰にも責任を負わない。

個人主義的アナーキストは、連合(association)をあくまで応急措置、一時しのぎと考える。したがって、あくまで緊急時にのみ――しかも常に自発的に――連合したいと望む。そして彼は原則として短期での契約を望むが、どんな契約であれ、当事者のいずれかに害を及ぼすならば、即座に無効化できることを常に前提としている。

個人主義的アナーキストは、いかなる固定的な性道徳も定めない。性的・情愛的・感情的な生活のあり方を決めるのは、男女問わず各人の自由である。

肝要なのは、異性間の親密な関係において、暴力や強制がいっさい存在しないことである。彼は、経済的自立と、女性が自ら望むときに母となる可能性こそが、女性解放の初歩的条件であると考える。

個人主義的アナーキストは、生きたいと望み、個人として人生を堪能したいと願う――人生のあらゆる姿を。その一方で、彼は自己の意志の主人であり続ける。すなわち、自らの知性・能力・感覚、そして身体に備わるさまざまな知覚器官を、自己に仕える多数の僕(しもべ)とみなしている。

彼は臆病者ではない。だが、自己を貶めるようなことは望まない。そして彼はよく知っている。情動に導かれ、嗜好に支配される者は、すでに奴隷なのだと。

彼は「自己の主人性」を保持したいと願っている。それによってこそ、独立の探究や自由な学びが導く冒険へと前進できるからである。彼はシンプルな生活、偽りで奴隷的で不要な欲望の放棄、大都市の回避、理にかなった食事と身体衛生を進んで提唱するだろう。

個人主義的アナーキストはまた、嫌悪すべき社会的環境から自らを解放しようとする仲間たちによって形成される諸連合にも関心を寄せる。兵役拒否や納税拒否は、彼の全面的な共感を呼び起こすだろう。一般的な道徳に対する抗議としての自由連合――単独であれ複数であれ――もまた同様である。

暴力的手段(これは一定の留保を含む)による経済契約の破棄としての違法主義illegalism、支配的な知的・倫理的・経済的体制の維持や強化に加担するすべての行為、すべての労働、すべての役割からの撤退。必要な生産手段を備えた個人主義的アナーキストたちのあいだでの資本家を介さない生活必需品の交換、等々。

これらはすべて、個人主義的アナーキズムの本質において合致する反抗の行為である。

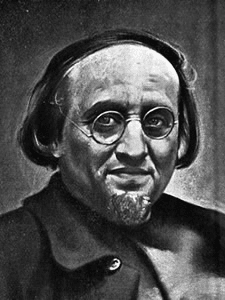

エミール・アルマン(Émile Armand、1872-1962)

エミール・アルマン(E. Armand、1872年3月26日 – 1963年2月19日、本名:エルネスト=リュシアン・ジュアン)は、20世紀初頭のフランスにおける影響力ある個人主義的アナーキストであり、自由恋愛・ポリアモリー、意図的共同体、そして平和主義・反軍国主義の思想家、作家、宣伝者、活動家でもあった。彼はアナーキズム系の出版物『新時代(L'Ère nouvelle)』(1901–1911)、『アナーキー(L'Anarchie)』、『アウトサイダー(L'En-Dehors)』(1922–1939)、および『唯一者(L'Unique)』(1945–1953)に寄稿・編集を行った。

注:「プロパガンダ」は本来、カトリック教会が信仰を広めるために用いた中立的な語で、情報の普及や教義の宣伝を指していた。のちに政治的操作や世論誘導の手段として使われ、否定的意味を帯びるようになった。